書籍紹介ですよ~。

まいどです。でくのぼうちゃんです。

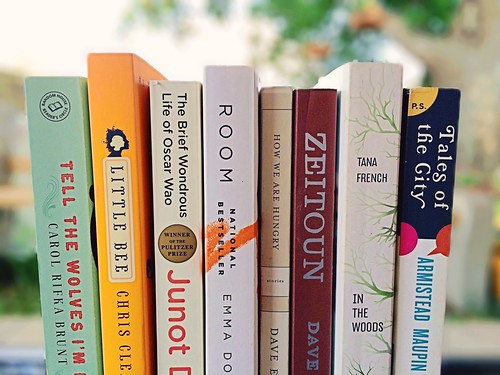

インスピレーションで本を買った時期

これは子どもが生まれる前なんですが、インスピで本を買った時期がありました。

これも読みたい!

これは面白そう!

これはいいぞ!

読む前にそんな気持ちになりまして、アマゾンさんでドンドン買う。

気付いたら読もうと思っている本が山積み。

あまりにも本が増えていたために、6か月前に本整理をしました。

その時、これは大事よ~という本は取っておきました。

いつか読むんだよ!

月日が流れるのは早いもんです。

2月からあっという間に半年。

まだ、読んでおりません。

読めません。時間ありません。

しかし、いつか読んでやる!と思っている本たち。

その本たちをご紹介したいと思います。

1.「甘え」の構造 土居健郎

「甘える」というのを英語に訳してみようとすると適した訳がないそうで。

「甘え」と「甘ったれ」「甘やかし」と違うことが書いてあるようです。

カバーに書いてある言葉

親しい二者関係を基礎とする「甘え」の心性が失われ、無責任な「甘やかし」と「甘ったれ」が蔓延しています。変質しつつある日本社会の根底に横たわる危機を分析した論考<「甘え」今昔>を加えた新増補版。

2.中国古代の民俗 白川静

漢字の白川学から興味持ちました。「道」の漢字の由来を読んで「首、関係あるんすか!」とちょっとびっくりしました。

途中まで読んで終わってます。ゆっくり読みたい。

3.日本文化の形成 宮本常一

柳田先生とは違った感じ。旅行する前にこれ読んでたら面白いだろうなーと思って買ったけど全部読めてない・・・。

電車の中で本を開けると今冷房がいい感じで睡魔が襲ってきます・・・。

4.日本の神話、伝説を読む 佐佐木隆

これはざっと斜め読み。

内容覚えていないので再度じっくり読みたい本です。

5.明治の精神異説 度会好一

カバーに書いてある文。

「神経病かと怪しまる」-明治の知識人がほとんど例外なく感染した脳病、神経衰弱とはなんだったのか。神がかりや憑き物に傾斜するメンタリティは民衆の神経病、すなわち「明治病」ではなかったか。小説から売薬の広告まで、漱石から勝小吉まで、一次資料を博捜し、明治精神の陰の系譜を明るみに出そうとする、病む精神の考古学。

文明開化以後の脳病に対しての考え方が載っているようです。

私は神がかりや憑き物民俗に興味ある人なのでそちらを知りたいがために買いました。

売りません。

まとめ

人の考え方はその時の世相によって変わるものがあるので昔に書かれた本などは逆に新鮮な時があります。そんなことを味わうのも読書の醍醐味なんですが、子どもが生まれてからそんなじっくり読むという時間を持てません。

電車の中で読めるか!と思ったら他の人のブログやFBしてたり。

本をじっくり読むのってなんか日々の生活でゆっくりとした時間が流れていてその延長でゆっくり人の思考を読めるんじゃないかなーと思います。

まだ、しばらくはゆっくりと読む時間はもてそうにないので本棚に並べておきます。

ほな、また。

![「甘え」の構造 [増補普及版] 「甘え」の構造 [増補普及版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41oIEGnTs-L._SL160_.jpg)